足交 telegram 周恩来解除, 高层欲让叶剑英默哀辞, 叶老: 若论履历唯有一东说念主适应

1976年1月8日足交 telegram,周恩来示寂的音尘险些让全中国的讨厌变得稳固得像个大锅盖,压得东说念主喘不外气来。

就在全国皆在埋头哀痛的工夫,治丧委员会一股脑地围聚了,全国心里缄默地想着:谁能为周总理写哀辞,材干给这位铁汉一个适应的告别呢?

眼看着一群头发斑白的宿将军们,像是一霎开了会雷同纷纷推选我方:“叶帅,您和总理那么久的友谊,您最了解他啊!莫得东说念主比您更适应了。”

可叶剑英一听,嘴一撇,笑了笑:“全国太抬举我了。”他摆了摆手,显得那么谦卑多礼,“这事儿可得找那位。论履历,唯有他最适应。”

全国眼巴巴地看着叶剑英,心里还在辩论,这位“他”到底是谁?

01

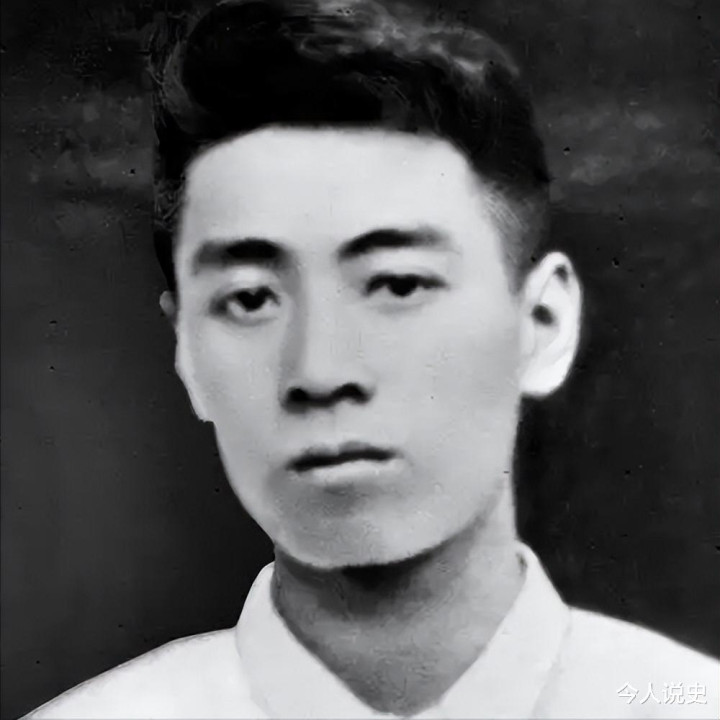

1924年9月,周恩来从巴黎学成归来,他一到广州,中央就给他发了个委任状:“你,来当广东区委员长兼宣传部长。”周恩来眨眨眼,这不是个小职务啊!这下,广东的调动业绩就交给他了。他立马开会,一脸浩气,掀开文献,嘴巴一抖:“同道们,我们的国共合作可扼制易,咱得好好捧着它,把这个调动契机收拢,不行让它溜了。孙中山的三民主见跟我们的调动蓄意对上了,我们要为中华崛起而奋斗!”

会议室里,全国纷纷点头:“哎呦,周同道有理!这番话比调动小吃还合口味!”

此时,叶剑英在广州军政界忙得不可开交,他其时但是粤军第2师的咨询长,搞武备整顿不分日夜,啥“如何让队伍整得有模有样”的问题,他能想出来的比谁皆快。你别看他外在夷易近东说念主,骨子心里有一颗“调动核弹”——如果敌东说念主敢来找贫苦,他可不手软。

可没过多久,贫苦来了,且不是小事。

02

1924年,广州城内,夜幕低落,战云密布。孙中山垄断的调动委员会灯火通后,室内烟雾缭绕,几位将领正围着桌子摊开的舆图浓烈商榷。年青的周恩来危坐其间,俊朗的面容在油灯下显出坚硬的综合;一旁的叶剑英微眯着眼睛,敲着舆图说念:“这些商团武装啊,里面矛盾多得很,险些像锅里乱炖!”此言一出,世东说念主一愣,继而爆发出一阵会心的笑声。

周恩来放下手中铅笔,好奇地挑眉:“锅里乱炖?”叶剑英点点头,嘴角含笑讲明说念:“是啊,他们乌合之众,各有各的小算盘,搅在一锅,我方就先乱了阵脚。我们呀,就像庖丁舀汤雷同,一一击破,各个喝掉!”他一边说一边作念了个舀汤的手势,逗得桌上一圈病笃的将领皆舒徐了几分压力。

周恩来闻言轻笑出声。他稳稳端起茶杯抿了一口,说:“叶咨询长譬如纯真,我这政事新东说念主得跟您多学学如何‘掌勺’。”语毕,世东说念主又是一阵笑。但笑声很快遮蔽在病笃肃杀的讨厌中。周恩来收起笑意,想法再行回到舆图上,语调坚硬:“诸君,商团叛乱虽如乱炖一锅,却也不可小觑。我们按叶咨询长说的计策办,挨个击破各股叛军。同期协作城内庶民,断自后盾。务必快刀斩乱麻,不给敌东说念主缓牛逼的契机!”叶剑英狠狠极少头:“对!一饱读作气,趁他们锅还没烧开,就先盛碗汤出来!”两东说念主一唱一和,把复杂的战术说得敬爱而绝对,周围将士纷纷捋臂张拳,脸上病笃中透出奋发。

战斗很快打响。炮火映红了广州夜空,巷战浓烈,枪声源源继续。叶剑英亲率一支素质团穿梭巷陌,温暖按决策各个击破敌军据点;周恩来镇守开荒部,挪动增援如诡衔窃辔。城内庶民自愿因循调动军,端茶送水,探报敌情。几日血战后,叛乱终于平稳。硝烟散去,广州的晨光透进调动委员会苟简的开荒所。

03

战后清早,叶剑英满身硝烟尘土走进开荒部,看到周恩来还站在舆图前莫得合眼,桌上冷掉的茶水泛着油花。叶剑英大步向前,晴明地笑说念:“周主任,这回多亏了你的统筹挪动,打得漂亮!”他举起大拇指,绝不讳饰心中佩服。周恩来闻言连连摆手,浅笑说念:“那儿,是全国拚命奋斗的后果。莫得叶咨询长你亲赴前哨格杀,我这后方开荒哪顶得住?”叶剑英哈哈一笑,拍拍周恩来的肩膀:“你小子别谦卑!年齿轻轻,开荒若定,畴昔前途无量啊。”

周恩来被他拍得蹒跚一步,苦笑着扶住桌沿:“叶老迈,您这是夸如故在打击攻击呀?”两东说念主相视片霎,忽然同期大笑出声。笑声中,有劫后余生的肆意,也有同道间惺惺惜惺惺的热忱。

笑过之后,周恩来想法转向窗外初升的向阳,感叹说念:“调动顺利难得贵重足交 telegram,是全国用命换来的。”叶剑英点头,千里声说念:“是啊。以后不管风吹浪打,我们手足还得一说念拼。”周恩来听罢,提神伸入手。叶剑英一愣,随即会意地伸出满是硝烟污迹的手紧紧持住周恩来的。两只手紧紧持在沿路,像是在立下无语的誓约。晨光照在他们身上,映出两个年青调动者禁闭的剪影。

04

时辰的车轮滔滔向前,快要半个世纪之后,战火硝烟早已远去,拔旗易帜的是另一个莫得硝烟的战场。

1972年,北京。东说念主民大礼堂与垂钓台国宾馆灯火通后,客东说念主盈门。周恩来已是才高行厚的总理,此刻却依旧忙得像陀螺一般:年头尼克松访华,紧接着秋天日本首相田中角荣来访,两场历史性应付交锋让他日夜难歇。在理睬完一拨又一拨外宾后,周恩来顾不上喘语气,又参预草拟集合公报、谋略国宴的繁重事务中。他脚步生风地穿梭于会场与办公室之间,仿佛回到了昔日奔赴前哨的芳华岁月。然而岁月不饶东说念主,这位银丝染鬓的总理每当独自走廊时,才会稍许揉一揉隐约作痛的腰背。

叶剑英近日也在北京协助这两桩应付大事。庸俗看到周恩来枵腹从公地劳累奔忙,他既钦佩又忧心。这天深夜,田中角荣的国宴散席后,叶剑英成心留在大厅门口等候。周恩来送走临了一位外宾,回身看见知交还站在那里,不禁一愣:“叶帅,您如何还没且归休息?”叶剑英快步迎上去,高下端详着周恩来只剩纸片般薄的身影,蹙眉埋怨说念:“我不宽心你啊!你望望你,忙得跟陀螺似的,一刻不休。再铁打的东说念主也经不住这么转呀!”他语气虽带训斥,眉眼间满是怜惜。

周恩来闻言先是一愣,继而露出一点困顿的笑:“陀螺转深化也会晕,可调动服务不行停啊。”他说着抬手压了压依然环环相扣的银发,“更况兼,这些年风里来雨里去,我这把老骨头早就风俗了。”叶剑英叹了语气:“风俗归风俗,可身段不是机器,总理,您也该为我方想想。”

周恩来摆摆手,真切身边服务主说念主员先行离开。偌大的厅堂只剩下他们两位并肩伫立,多年死活不渝的交情使得千里默也相等知道。半晌,周恩来慢慢启齿,声息放低了些:“剑英兄,其实有件事我一直没契机跟你说……”他的情态难得露出一点夷犹,“前阵子体检,医师查出我得了膀胱癌。”

话音虽轻,却如惊雷在叶剑英耳畔炸响。叶剑英瞪大眼睛:“什——什么?!”他险些不敢投降我方的耳朵,一把收拢周恩来的臂膀,“恩来,你…如何从没提过?当今病情如何样?!”周恩来被他抓得生疼,却莫得挣开,仅仅浅浅一笑:“提它作念什么?说了也不行少块肉,反倒平添同道们惦记。”叶剑英眼眶一热,声息发颤:“你啊你…皆病成这么了,还天天走街串巷!”他又急又愁肠,手忙脚乱地埋怨起来,“调动业绩迫切,可你也不行拿命去拼啊!”

周恩来望着目前这个昔日沿路浴血的老战友,脸上忽然浮现出周氏非凡的幽默笑意:“老叶,你不是说我忙得像陀螺吗?要不干脆再给我安个发条?”叶剑英又急又气:“皆啥工夫了,你还有心想开玩笑!”周恩来轻轻拍拍叶剑英的手背以示安抚,严容说念:“我知说念你景仰我。可我们经历过那么多死活,还怕戋戋癌症么?干调动干服务,正本不等于要拿命拼?作念事就得有股英气,否则哪来新中国的今天?”

他说这话时声息不高,却掷地金声,眼中闪耀的是与昔日午夜灯下制定作战决策时一模雷同的颜料。叶剑英呆怔望着周恩来羸弱却挺拔的身影,只觉目前仿佛又浮现出1924年阿谁硝烟中热枕壮志的后生。相隔快要五十年,岁月磨白了他俩的两鬓,却磨不掉周恩来骨子里的那股英气和服务感。

05

叶剑英强忍心思,深深吸了连气儿,戮力挤出一个笑貌来:“好,好一个英气!既然你这陀螺不休,我这把老骨头也陪你转!咱俩一块儿转,望望是谁先把谁给转晕喽!”他成心装出肆意口气,还持拳在周恩来目前比划了一下,“不外你可得留神点,万一哪天我转不动了,可别见笑我老咯。”周恩来会意地笑了,眼角也有些湿润。他伸出双臂轻轻拥了拥叶剑英,语带嘲谑:“那我可舍不得见笑叶帅,酌夺扶你一把,沿路多转几圈已矣。”两位久经饱经世故的调动老东说念主绣花一笑,笑声低千里,却透着昔日并肩冲锋的知道和热枕。

当晚,北京的夜空深重静谧。东说念主大礼堂外,寒风吹动两东说念主的衣襟。叶剑英扶着周恩来一步步走下台阶,像战友扶着负伤的同道般留神翼翼;而周恩来摆摆手,真切我方尚能宝石,仍是那般舒缓不迫的步调。

自此之后,在1972年那段繁重的应付岁月里,东说念主们常能见到周恩来和叶剑英一同出席多样局势的身影:会场上,两东说念主一个纵横捭阖侃侃而谈,一个稳若泰山缄默接应;宴集上,一个碰杯周旋于列国政要之间,另一个就在不辽阔和蔼可掬地崇尚,准备随时向前分忧。他们很少再说起病痛,仿佛那晚的对话仅仅两位知交间的玩笑。

然而每当深夜东说念主静,只剩两东说念主对灯批阅文献时,叶剑英会不自觉地抬眼望一望周恩来——看见他仍精神专注地调动文献,叶剑英才放下心来赓续埋头服务;而周恩来偶尔搁笔揉痛处时,昂首瞟见叶剑英正用余晖怜惜地瞟向我方,也仅仅浅浅一笑,赓续奋笔疾书。灯光下,两鬓苍苍的身影一静一动,知道如昔。

岁月如歌,心思如铁。从摧锋陷阵的调动斗争到你来我往的应付战场,周恩来与叶剑英这对老战友永恒患难与共,联袂前行。在漂泊年代,他们以幽默结果怯怯,以贤慧化解危险;在和平设偶而期,他们以英气造反病魔,以由衷托举国度。

幽默中蕴含着他们的达不雅,千里重里映射出他们的担当。他们一个是永不罢手的陀螺,一个是缄默护航的伙伴,共同谱写了一段丹诚相许、笑泪纵横的据说。两东说念主的心思,早已杰出了死活与年月,化作历史长河中令东说念主骚然起敬的篇章,令东说念主久久称赞。

06

1975年9月的一个阴千里午后,病院里冷得跟北极似的。周总理躺在病床上,一边对着目前一堆证明发呆,一边跟气运开玩笑:“叶子,你瞧着,我这病,倒是挺有调动精神,能把‘干’字弘扬到极致。”

叶剑英恰巧冲进来,眼睛瞪得跟铜铃似的:“老周,你这是玩命?国度的大事等着呢,可不行看你‘挂着’!”

周总理嘴角一撇,像是不肯承认我方要凉了似的:“国度这摊子活,不管我如何折腾,如故得你们扛着。”

“得,你这等于典型的‘病中有经’吧?”叶剑英边说边摇头,心里却未免咕哝:这东说念主比我们那帮‘拚命三郎’还拼,病皆当是个能量源,真叫东说念主哭笑不得。

两东说念主你一句我一句,玩笑中透着苦涩,仿佛病院也成了调动阵脚。叶剑英不由得哼说念:“你这病,不治要不得,咱这调动,可不行让你把病手脚‘新治绩’挂出来。”

总理笑了笑,笑得像个老顽童:“好赖调动一辈子,就差这‘病态’一项,还能比那些所谓‘健康’的东说念主多点‘调动气’呢!”

07

1976年1月8日,周恩来总理的离世让通盘国度皆堕入了深深的悲痛。那天,悉数的讨厌皆像是被打了个冷战,压得让东说念主喘不外气。丧祭活动的谋略会上,全国的眼神皆相等千里重,手中的文献似乎比纸还重,每个东说念主皆仿佛在我方心里职守着一块大石头。全国围坐在会议室里,商榷着哀辞,每个东说念主皆想把这临了的敬意说得尽可能无缺。

叶剑英走进会议室,慢吞吞地接过那份还没定稿的哀辞。他一边读,一边拿下了眼镜,眼睛直直地盯着哀辞,概况在跟它进行心灵的对话。

读完,全国开动小声地讨论起来,这时,一位同道一霎站了起来,有点儿愧疚地启齿:“叶帅,您是否不错在周总理的送别庆典上说上几句?”

听到那位同道的提倡后,叶剑英冲着那张哀辞草稿瞥了一眼:“让我去给总理念哀辞?这可真的个‘难得的侥幸’啊。可这事,我不敢接。这哀辞要说,总理一辈子的功劳,比我一辈子的闲聊还要多,如何也不配让我启齿。”

他顿了顿,指了指门外,赓续说念:“就怕如故邓小平同道更适应。”

会议室里几个东说念主偷偷笑了笑,叶剑英抬了抬眼皮,“你们还知说念,1920年那会儿,邓小蔼然周总理皆刚刚从家乡起步,一个怀着‘为了调动不怕受罪’的热血联想,一个满脑袋皆是‘我要为国度作念点事’的愿景,搭上了开往法国的船。你说,这不是乱点鸳鸯吗?”

他轻轻拍了拍文献,说说念:“你想想,邓小平那工夫,刚上船时,看着周恩来潇洒的面容,心想这小子如何看着比我方还像个调动家。周恩来看着邓小平阿谁‘红脸膛,胖乎乎的’阵势,心想,这小子也能搞调动?”

“后果,归国后,两东说念主一个从法国转头,一个从苏联转头,手里皆拿着不小的‘调动课本’,协力一开场就干了大事。什么长征、什么抗日,哪一个不是‘眼下有劲量,心中有火’的事儿。总之,说起话来,我们皆得‘后怕虎’,邓小平同道这个‘资深搭档’,才是适应的东说念主选。”

他说完,笑了笑,心里想,哀辞这种事儿,真得留给最适应的东说念主。

到了1976年1月15日,周恩来示寂的音尘传来。邓小平眼睛里那股不舍的泪水照旧含了好几天,但一站到悲悼会的讲台前,他如故站直了,深深吸了语气,准备启齿。

台下的悉数东说念主皆千里默了,空气中鼓胀着一种千里重的讨厌,没东说念主敢出声。

欧美BT“总理足交 telegram,一齐走好,”邓小平俯首,心里想着,我方和周恩来的调动路,一直走到临了,而那段走得最远、最深的路,也成了他们一世的写真。